北欧は海外旅行の行き先アンケートでも必ず上位に入ってくる憧れの旅先のひとつです。特に、老若男女問わず「一度はオーロラを見てみたい!」という方は多いのではないでしょうか?

そこで今回は、ノルウェー政府観光局にご協力をお願いし、オーロラ、フィヨルド観光の魅力、そして気になるノルウェーのお国柄についてもお尋ねしてみました。

ノルウェーの魅力はオーロラだけではありませんよ~。ダイナミックな自然、滋味豊かな食事、歴史・芸術と、見所も多いノルウェーをインタビュー形式で,たっぷりお届けします。

★★★

ロフォーテン諸島のオーロラ/写真提供:ノルウェー政府観光局

ロフォーテン諸島のオーロラ/写真提供:ノルウェー政府観光局

◆オーロラ・フィヨルド観光について教えてください。

Q: どれくらいの日程・予算を考えればいいでしょうか?それぞれのモデルツアーやベストシーズンを教えてください。

A: フィヨルド を満喫できるベストシーズンは夏。5月~8月頃です。

8日~9日間のツアーが主流で、予算は添乗員付きツアーで概ね20万円代後半~50万円台が多いようです。

オーロラをご覧になるには、日照時間が短い冬場 ⇒11月~3月、6日~8日間のツアーが多いです。予算は添乗員付きツアーで20万円代前半~40万円台が多いようです。

フィヨルドも、オーロラも上記ツアー代金は、団体旅行で行く場合の目安です。

いずれも各旅行会社が様々なのツアーを出しています。

個人旅行の場合はもっと費用を抑えることができます。(航空券やホテル、鉄道パスだけの手配を行っている旅行会社もあります。)

世界遺産ネーロイフィヨルド/写真提供:ノルウェー政府観光局

世界遺産ネーロイフィヨルド/写真提供:ノルウェー政府観光局

Q: オーロラ観測は、防寒具なども揃えて持って行かなければならないでしょうか?

A: お持ちになったほうがよいでしょう。

トロムソなどノルウェーの北極圏沿岸部の都市であれば、冬でもマイナス4度ほどで、札幌程度の寒さですが、オーロラを見るために長時間、屋外に居ると体が冷えますので、ぜひお持ちください。

もこもこに重ね着するよりも、上半身、下半身ともに薄手の肌着を何枚か重ね着して空気の層をつくり、セーターなどの上にダウンコート、手袋、マフラー、滑らないブーツなどのしっかりした靴があればよいでしょう。あとは、足の裏や腰など冷えやすいところに、ホッカイロを貼るくらいです。防寒具レンタル込のオーロラツアーもあります。

オーロラ/写真提供:ノルウェー政府観光局

Q: オーロラが見えなくても、待っている間に楽しめることはありますか?

A: 各アクティビティ会社が趣向を凝らしています。大きなテントの中のたき火で暖まりながらココアを飲んでオーロラを待つツアー、船に乗って海の上で釣りをしながら出現を待つツアーなどがあります。丘の上のホテルに滞在して、バーでノルウェーのお酒を楽しみながら待つ、という方法もあります。

Q: フィヨルドの見所を教えてください。

- A: ひとくちにフィヨルドといってもいろいろとありますが、雄大な自然と、新鮮な空気です。たとえば世界遺産ネーロイフィヨルドの両側には1000メートル級の山々がそびえています。フィヨルドはU字谷になっていますので、目に見える海の底は、その山々と同じくらい深いのです。そんなことを想像すると、旅がもっと楽しくなりますよ。

世界遺産ガイランゲルフィヨルド/写真提供:ノルウェー政府観光局

Q: 外旅行保険には入っていたほうがいいでしょうか?

A: 必ずご加入することをおすすめしています。ノルウェーは治安もよく、医療も発達している国ですが、やはり旅行中に万一のけがやスリなどにあったときのためにご加入されておくとよいでしょう。

◆オーロラ・フィヨルド以外では、どんな旅が楽しめますか?

Q: オスロ、ベルゲン他、見所ある街を紹介してください。

A: オスロはノルウェーの首都で、国王一家が住まう王宮を中心に、ムンクの絵画「叫び」で知られる国立美術館やムンク美術館、ヴァイキング船博物館など見どころが豊富な街です。デパートから路地の小さなショップまで、北欧雑貨やデザイングッズなどのショッピングも楽しめます。

オスロ・カールヨハン通り 正面は王宮/写真提供:ノルウェー政府観光局

オスロ・カールヨハン通り 正面は王宮/写真提供:ノルウェー政府観光局

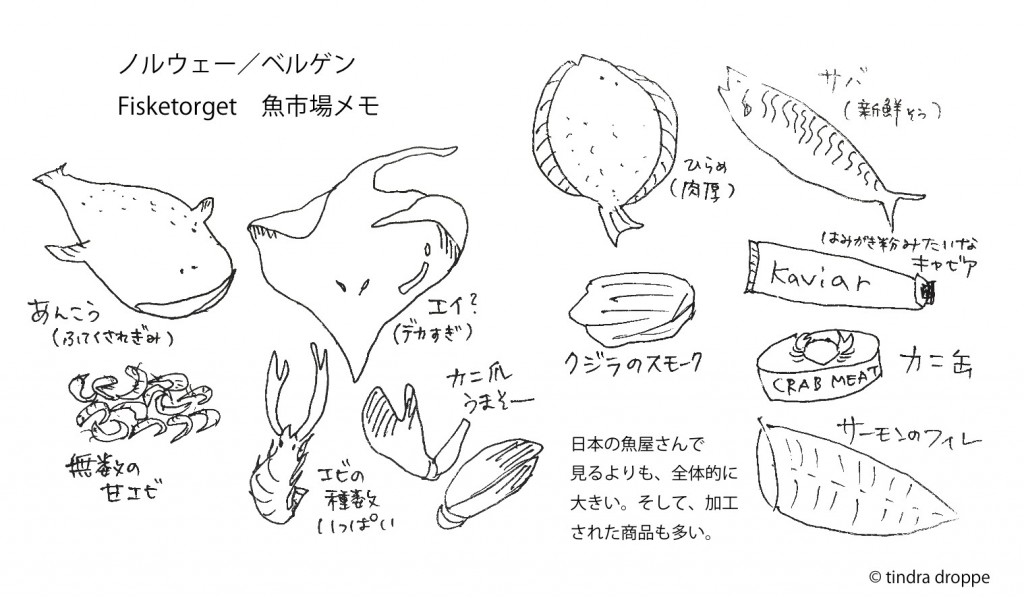

ベルゲンはノルウェー第二の街で、中世に栄えたハンザ同盟都市です。干しダラの貿易で栄えた名残を、傾いた木造建築、世界遺産ブリッゲンに垣間見ることができます。ケーブルカーでフロイエン山に登って街を一望したり、魚市場で焼いている新鮮な魚介類を試すのも楽しみです。

|

|

|

|

ベルゲン・世界遺産ブリッゲン

写真提供:ノルウェー政府観光局

|

|

ベルゲン・フロイエン山からの眺め

写真提供:ノルウェー政府観光局

|

Q: 若い人にオススメ、ご年配向きなどのスポットや、楽しみ方があれば教えてください。

A: 若い方 ⇒ オスロ市の東部、ムンク美術館周辺のグリューネルロッカ地区。かわいいビンテージショップやノルウェー最先端のカフェが集まるおしゃれエリア。近くには屋内市場マートハーレンもあります。街歩きが楽しい地域です。冬のオーロラも、夏に比べて比較的リーズナブルに旅行できますので、おすすめです。

年配の方 ⇒ オスロでゆったりとアート観賞。また、ベルゲンを中心としてフィヨルドを巡る際は、少なくとも1泊はフィヨルド内に宿泊することをおすすめします。大自然の中で目をさまし、散歩するときの静けさ、空気のきれいさはぜひあじわっていただきたいですね。

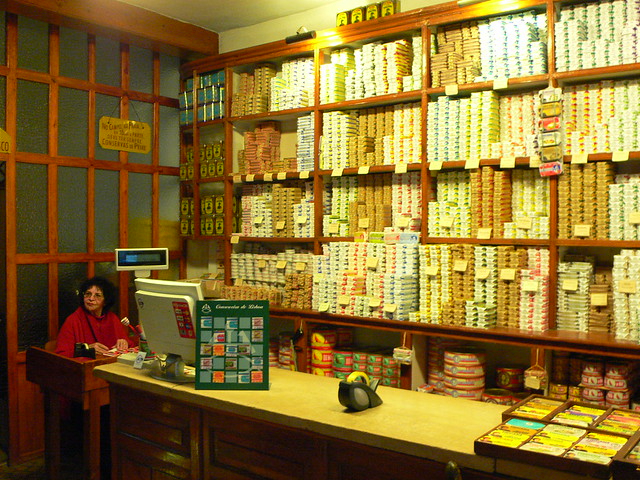

Q: おすすめのおみやげを教えてください。スーパーで買えるお手軽&かわいい系、記念にこれは買った方がいい!といったものなど。

A: ノルウェーのおみやげは、森の妖精トロールの人形、色の美しいガラス細工、100%ウールのノルウェーセーターやニット小物、民族衣装からインスパイアされているシルバーのアクセサリーなど、いろいろあります。スーパーで買える手ごろなものといえば、やはりフレイヤの板チョコレート。日本のものよりだいぶ大きく、なめらかで口どけが良いチョコレートはとてもおいしく、はずれのないおみやげです。たくさん配れるミニサイズもあります。ほかに、パッケージもかわいいサバのトマト煮の缶詰や、たらこペーストのチューブもおいしい、かわいい、ノルウェーらしいと三拍子そろったおみやげなのでおすすめです。

|

|

|

|

色も細工も美しいガラス製品

写真提供/ノルウェー政府観光局

|

|

民族衣装や自然モチーフのシルバーアクセサリー

写真提供/ノルウェー政府観光局

|

Q: ノルウェー旅行に持って行った方がいい、あると便利みたいなモノありますか?

- A: 風よけになるウィンドブレーカーです(できれば防水のものだとなお便利)。フィヨルド観光しているとフェリーに乗ることが多く、甲板からの景色は格別なのですが、夏で晴れていても、船が進むと風が当たって体感温度は実際より低く感じます。また、朝晩や雨の日は冷え込むこともあるので、私は夏でもウィンドブレーカーと薄手のフリースを持っていきます。

- Q: 治安や言語を教えてください。

-

- A: 治安は非常によいです。2016年2月現在、外務省からの危険情報はありませんが、都市部でのスリや置き引きは、十分お気を付け下さい。公用語はノルウェー語ですが、小学生から英語を習うので英語も非常によく通じます。

Q: 日本人から見て、ユニークな文化・習慣・お国柄がわかるエピソードなどを教えてください。

- A: ノルウェー人は「スキー板をはいて生まれてくる」という言葉があるほど、スキー好き。首都オスロでも、雪が降ると、スキー板を担いで出勤し、アフターファイブにスキーを楽しむサラリーマンの姿を見かけるほど。子どもたちの春休みはスキー休暇、と呼ばれるし、山岳地帯を通る長距離列車にはスキー板専用の置き場があるほど。スキージャンプは国技ともいえるほど、たくさんのメダリストを輩出。競技にも関心が高く、「誰か知っている日本人の名前を言ってみて」とノルウェー人に聞くと、「ハラダ」「カサイ」「サラ・タカシナ」など、スキージャンプ選手の名前が答えとしてかえってくることが多いです。

◆読者の方へメッセージをお願いします。

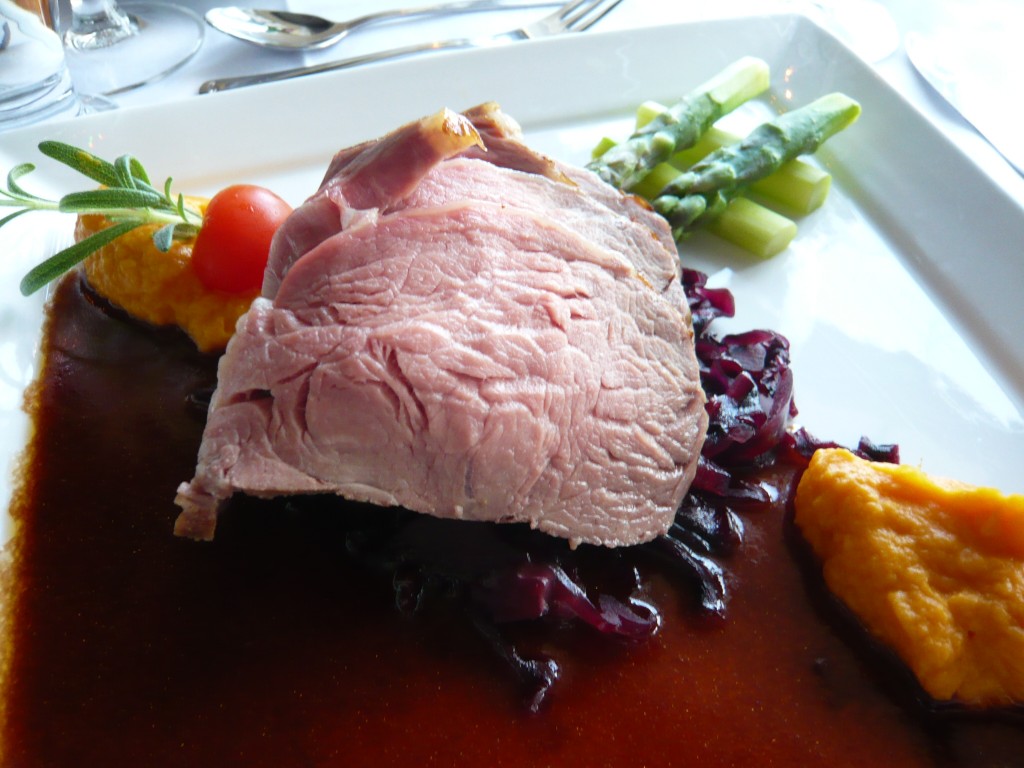

ノルウェーの魅力は、言うまでもなく世界遺産にも登録されているフィヨルドやオーロラをはじめとする、大自然と絶景ですが、それだけではありません。食事もおいしく、肉厚で脂ののったノルウェーサーモンやサバをはじめとする魚介類はホテルの朝食でも味わうことができます。新鮮な食材を活かしたノルウェー流のすし店も増えていますよ。少しシャイで親切なノルウェーの人々のおもてなしも、心が和む旅の思い出です。大都市のシティホテルやフィヨルドに抱かれた老舗高級ホテルでも、同じように素朴で温かな心にふれることができますよ。英語も非常によく通じます。これからはフィヨルドが輝き始める季節ですので、ぜひ、美しいノルウェーへお越しください。

|

|

|

|

脂ののった肉厚なノルウェーサーモン

写真提供/ノルウェー政府観光局

|

|

フレンドリーな売り子さんたち

写真提供/ノルウェー政府観光局

|

もっと詳しくノルウェーが知りたい!

ノルウェー政府観光公式HPはこちら

http://www.visitscandinavia.org/ja/Japan/

ノルウェーをもっと身近に感じたい!

ノルウェー政府観光局公式Facebookはこちら

https://www.facebook.com/visitnorwayjp/

ノルウェー政府観光局のみなさま、ご案内ありがとうございました。

色の光が揺らめき、多様に姿をかえて出現するオーロラは、一度は見てみたいものです。

ノルウェーでのオーロラ観測は、オーロラ以外にも食事やアクティビティも楽しめることが魅力ですね。出現時間も夕食が終わる頃から0時くらいということで、夜中に起きて待つということがない分、昼間の行動範囲が広がるメリットもあります。気温の面でも、滞在しやすそうです。

大自然が創り出したダイナミックなフィヨルドを見るか!? やっぱりオーロラか!? どちらに行くか迷いますね。

これからどんどん日が長くなり、夏へ向かって北欧ベストシーズンに入ります。夏至を迎える頃には一年で最も輝く美しい季節となりますので、フィヨルド派の方!ご旅行計画・準備、始めてくださいね。

「オーロラ見たよ、フィヨルド見たよ、写真撮れたよ。」という方は、ぜひ編集部までおたよりください。

(編集部anan)

Chefchaouen / martina.abba

Chefchaouen / martina.abba

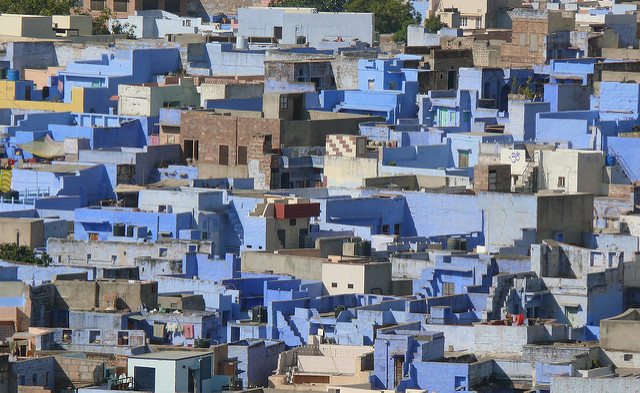

Jodhpur, The Blue City / SkilliShots

Jodhpur, The Blue City / SkilliShots

Fuerte Mehrangarh en Jodhpur / david.dominguezm

Fuerte Mehrangarh en Jodhpur / david.dominguezm pueblo pitufo / manuelfloresv

pueblo pitufo / manuelfloresv Una prueba de que estamos en el pueblo pitufo #Juzcar #MediTB15 / Julen Iturbe-Ormaetxe

Una prueba de que estamos en el pueblo pitufo #Juzcar #MediTB15 / Julen Iturbe-Ormaetxe

(本日の画像は全て、テレビの画像とスクリーンショットです)

(本日の画像は全て、テレビの画像とスクリーンショットです)

世界遺産ネーロイフィヨルド/写真提供:ノルウェー政府観光局

世界遺産ネーロイフィヨルド/写真提供:ノルウェー政府観光局

![A quality mountain food [bergsteiger essen] - a rösti at the Mountain Hotel Wildstrubel, Gemmipass, Valais, Switzerland](https://farm9.staticflickr.com/8421/7763961496_ac5757b9f8_z.jpg?zz=1)